食後に何気なく手に取ってしまうつまようじですが、よく見てみると溝が2、3本ありますよね。

ところで、つまようじの溝は一体何のためにあるのでしょうか?

確かにつまようじには溝があるけど気にしたことなかったな〜

今回はつまようじの溝はどうして作られたのか、続いてその製造方法について解説していきます。

箸置きではなくただの飾り

つまようじの溝は折って箸置きのように使うと言われています。

実際に折って箸置きとして使うこともできますが、本当は違った理由で溝を作ったのです。

その理由はなんとただの飾り。

ただの飾りだったら別に溝を作る必要は無かったって事?

いいや、溝が作られたのにはちゃんと理由があるんだ

それでは、なぜつまようじには飾りが必要だったのでしょう?

溝がないと見栄えが悪い?

つまようじは製造過程で高速回転によって削られます。

その際、削る方と反対側が摩擦熱によって焦げてしまうのです。

確かによく見たら黒ずんでいるね…

このままだと見栄えが良くないので飾りとして溝が作られたようです。

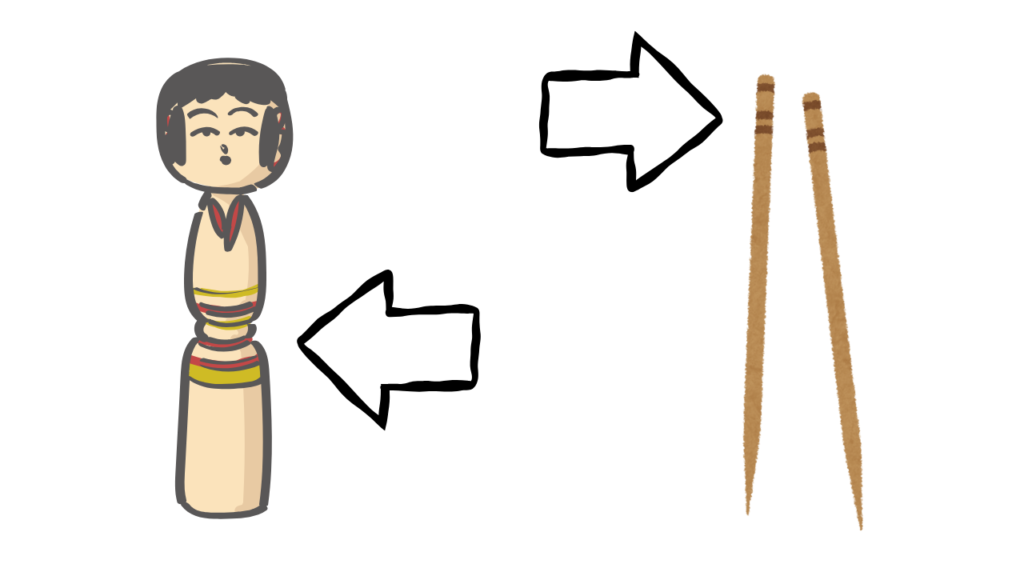

飾りつけのモチーフは「こけし」

溝は昭和30年代頃から作られたと言われています。

つまようじの黒ずみをこけしの頭に見立てて溝を掘る事により、今のデザインとなったようです。

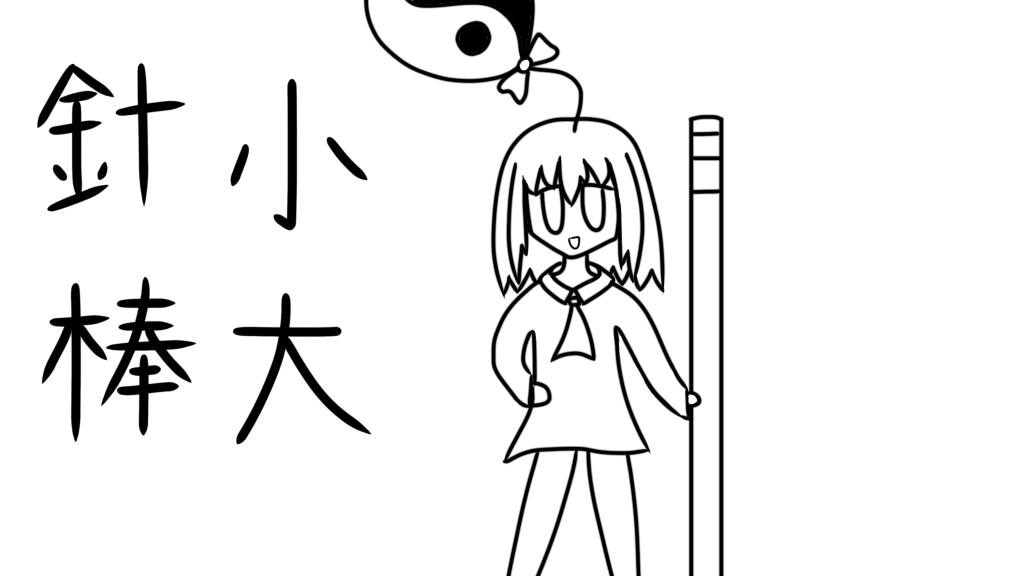

つまようじの溝の名称は「こけし」です。

言われてみればこけしにちょっと似てるかも

昔と今では爪楊枝の製法が違う

ところで、なぜつまようじを回転させて削るのか疑問に思いませんか?

つまようじは元々一本の木の棒の両端を削って尖らせ、中心をノコギリで切断する事で作られていました。

しかし、それだと切断した場所がささくれてしまい手を傷つけてしまう危険が生じます。

なので、高速回転をする事によりささくれを削りながらつまようじを作る今の製法になったのです。

つまようじの溝がなくなる?

昔から受け継がれてきたつまようじの製法ですが、どうやら溝をなくす決断をした会社があるようです。

理由として溝が薄いといった購入者からのクレームや、つまようじを作る機械の劣化などが挙げられます。

機械の劣化により溝をきれいに作ることができなくなってきているのです。

結果として、検品でつまようじを大量に廃棄する事になってしまいます。

溝をなくせば廃棄が減るし、検品する手間も減らせるね!

〜まとめ〜

一見シンプルに見えるつまようじですが、そこには様々な工夫が施されていることが分かりましたね。

特に、溝がただの飾りだったという事には驚きです。

次につまようじを手に取ったときは、よく観察してみてはどうでしょう?それではまたね〜

コメント