現代では当たり前のように使用されている信号機ですが、赤は「止まれ」青は「進め」と自然に覚えていますよね。

ちょっと待って、赤色は分かるけど青色って…

どうみても緑色だよね?

実は、これには日本特有の色の感覚と、ある時代背景が関わっているんだよ

この記事では、なぜ緑色なのに「青信号」と呼ばれているのかについてわかりやすく解説していきます!

なぜ緑の信号を青と呼ぶのか?

結論から言うと、日本では昔から「青」と「緑」の区別が曖昧だったからです。

日本に信号機が導入されたのは、1930年3月23日東京市日比谷交差点です。

当時は「赤 = 止まれ」「緑 = 進め」というルールで作られていました。(黄色は「注意」でした。)

ところが、日本人の感覚では「緑色」というより「青っぽい色」という捉え方をする人の方が多かったのです。

そのため、緑色の信号も自然と「青信号」と呼ばれるようになっていきました。

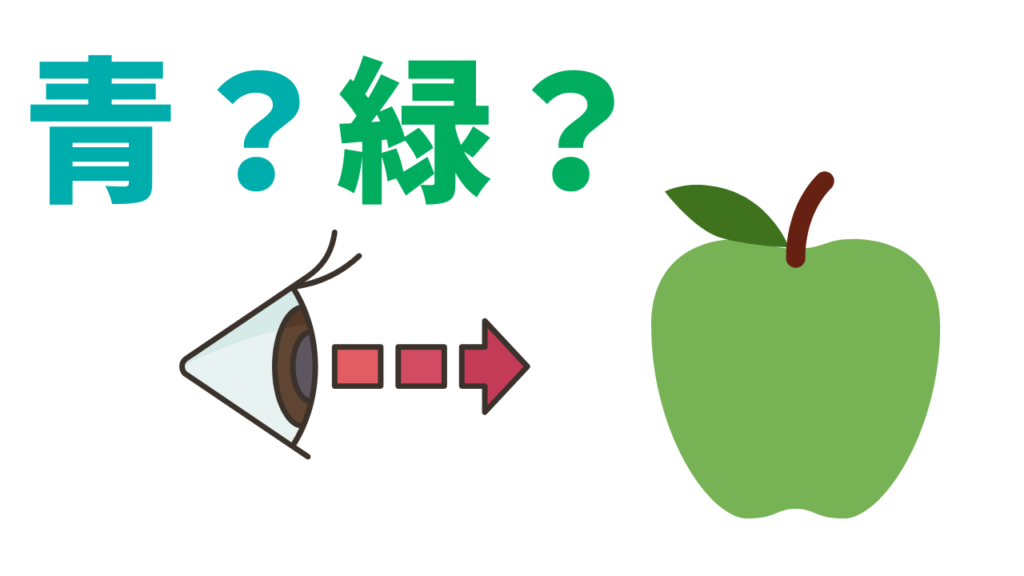

日本人にとって「青」と「緑」の区別は曖昧だった

なぜ日本人は緑色を「青」と呼びやすいのでしょうか?

それには、日本語の色彩感覚の歴史が関係しているのです。

昔の日本語では、「青」という言葉は今よりも広い範囲の色を指していました。

現在で言う「青」だけでなく、「緑」や「藍色」などもまとめて「青色」と表現していたのです。

たとえば

- 青リンゴ

- 青葉

- 青信号

などは緑色っぽいものをどれも「青」とよんでいます。

若々しさを「青」と呼んでいる説もある(青二才や青春など)

このように、日本語の文化的な特徴が信号の呼び方に影響を与えているのです。

信号の設置基準と「青」へのこだわり

さらに、日本の法律でも「青信号」と言う呼び方は正式に採用されています。

たとえば、道路交通法施行令にはこう記されています。

「信号機の青色の灯火が点灯しているときは、進行してもよい。」

つまり、法律上も「青」と書かれているため、たとえ見た目が緑色でも青信号と呼ぶのが正解のようです。

また、色に関する国際基準(国際照明委員会 : CIE)に合わせるため、現在の日本の信号は「青みがかった緑色」に調整されています。

世界ではどう呼ばれている?

ところで、世界の国々では信号機の色はどう呼ばれているのでしょうか?

例を挙げると

- 英語圏(アメリカ、イギリスなど)→Green light(緑色の光)

- フランス語圏→Feu vert(緑の火)

- ドイツ語圏→Grünes Licht(緑の光)

です。

つまり、多くの国では「緑」と呼んでいます。

日本のように「緑」なのに「青」と呼んでいる国はかなり珍しいのです。

〜まとめ〜

緑色なのに「青信号」と呼ばれている理由は、日本人の色彩感覚と文化的な背景にありました。

まとめると

- 昔は「青」と「緑」の区別があいまいだった

- 法律上でも「青信号」と正式に定められている

- 世界的には「緑」と呼ぶ国がほとんど

といった感じでした。

何気なく見ているものにも、意外な秘密があるのだと気づかされます。

それではまたね〜

コメント